マーラーの交響曲は自然描写の宝庫。例えば鳥の囀りなら、殆どの作品で聴くことができるが、 この〈3番〉がその頂点に立つのは明らかだ。特に、前半の3楽章は、マーラー版の『アルプス交響曲』と言っても過言ではない。それは、以下のような成立事情が深く関わっている。

マーラーの交響曲は自然描写の宝庫。例えば鳥の囀りなら、殆どの作品で聴くことができるが、 この〈3番〉がその頂点に立つのは明らかだ。特に、前半の3楽章は、マーラー版の『アルプス交響曲』と言っても過言ではない。それは、以下のような成立事情が深く関わっている。

1891年からハンブルク市立歌劇場の指揮者を務めていたマーラーは、93年から歌劇場がシーズン・オフとなる夏の間を、アルプスの避暑地、アッター湖畔のシュタインバッハで過ごすようになる。旅館に部屋を借り、妹や女友達N.B.レヒナーに雑事を任せて作曲に専念する“夏休み作曲家、マーラー”の誕生だ。

翌94年に湖畔に作曲小屋を建ててからは、その仕事ぶりは一段と徹底したものとなる。朝6時半に起床して独りで小屋に篭もり、昼食までは誰一人近づくことを許さず、三方の窓から見える大自然だけを相手に作曲に没頭するのである。それが6月から8月の末まで続くのだ。そうした中、95~96年に〈 3番〉が生まれた。そのためこの〈 3番〉にはヘレン山脈の偉容、咲き乱れる花々、鳥や動物達、といった、夏の自然の全てが織り込まれることになったのである。

一番弟子だった指揮者ワルターが訪れた際「君はもう何も見る必要はない。私が、音楽として描き尽くしてしまったのだから」と語ったというエピソードは名高いが、同じワルターの次の記述も注目すべきだ。

「マーラーは二匹の子猫を愛しており、そのいたずらをいつまで見ていても、決して飽きないようであった。小さな動物は無くてはならぬもののようで、犬、猫、鳥、また森の動物は全て彼を楽しませ、深い興味を起させた。森に入ると、鳥の飛び回るのや囀りに合わせて、とんだり歌ったりもした」

前半の3楽章には、こうした純粋な感性が、そのまま映し出されている。

もう一つのポイントは「環境音楽」という概念の先取り。例えば、森に入れば様々な鳥の囀りが飛び交い、牧草地からは牧童の笛やカウベルが響き、軍隊の野営地があれば喇叭が聴こえ、といった具合に、様々な現実音が無関係にクロスしあう。この〈3番〉では、一定のテンポで進む本体の音楽とは無関係に飛び去る鳥(「テンポに合わせないで吹くこと」と指定してある)、ロバの嘶き、大道芸人の手回しオルガン、別方向から行進してくる歩兵軍団、突風のように凄まじい勢いで荒れ狂う南風、といった様々な現実音が飛び交う。アイヴズ(1874~1954)に先んじて、先駆的な語法を一気に押し進めた形だ。

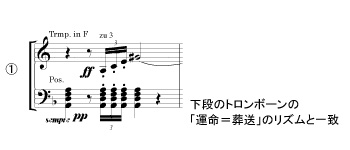

マーラーの音楽を聞くと、どこかで必ず軍隊のラッパが聴こえるが、これは軍楽が毎日、直接聴こえるような環境で育ったからだ。〈3番〉では第1楽章の序奏部から、トランペットが軍楽的な3連符 ①(〈運命〉のリズム主題と一致)で、警告を発し続ける。これが、アルト・ソロが予言者的に「人間よ!」と、呼びかける第4楽章の伏線になっている。

第3楽章の中間部では、ポストホルン(郵便馬車の御者が吹く原始的なラッパ)が、〈巨人〉の《花の章》や、〈復活〉の第3楽章の夢幻的なトランペット・ソロの世界を、更に大胆に押し進める。これも、本来は教会や城の尖塔から、トランペットで抒情的な旋律を吹かせて夕刻を告げる環境音楽の再現だが、その“異次元飛躍”から、瞬時に現実に引き戻すのも、オケ本体のトランペットが吹く信号音 ②。この②は、軍隊で昔から実際に『終了号音』として吹かれていた音型だ。つまり屋台ラーメンのチャルメラや、豆腐屋のラッパと同じ“実用音楽”を、そのまま用いたことになる。

当初は、後に〈4番〉の終楽章に置かれることになる〈天上の生活〉(1892年作曲。独立した歌曲として既に初演されていた)をフィナーレに置く全7楽章にするはずだったが、最後に完成した第1楽章が30分を越える膨大な規模に膨らんだこともあって、第1楽章を第Ⅰ部、第2楽章以下を第Ⅱ部とし、アダージョ楽章で終わる全6楽章となった。全体の標題は以下のように変化している。

『幸福な生活、夏の夜の夢』→『私の悦ばしき知識』→『悦ばしき知識、夏の朝の夢』→『夏の真昼の夢、あるいはパンの目覚め、交響詩』→『夏の真昼の夢』

楽章毎にも独立したタイトルが付けられていたが、全体の標題と同様、作曲の途中で微妙に変わっている。最終的には一切タイトルを付けずに出版されたが、鑑賞の手懸かりとしては有用なので、以下のコメントでは〔〕内に示しておく。