第3楽章以降の〈トリスタン〉の引用に関しては、拙著「マーラーの交響曲」(音楽之友社)の206頁~に詳述したので、要約に留める。重要なのは楽劇の最終場面でイゾルデが、トリスタンの亡骸を前にして歌う《愛の死》だ。ワーグナーは〈タンホイザー〉に於ける「エリーザベトの嘆願」や〈神々の黄昏〉のブリュンヒルデの動機のように、登場人物が真剣に愛を表す場面にターンの音型(回音=刺繍音。バロック時代の装飾音に由来する)を充てるのだが、《愛の死》では⑮が何度も繰り返される。

![]()

先ずは第3楽章の中間部。シンバルの一撃で台風の目に入ったみたいに騒ぎが静まり、トランペットが静かに新たな主題⑯bを繰り返す。別世界から浮遊したかのように繰り返されるこのターンの音形は、それまでのロンド主部の後半でエンドテーマ的に繰り返されてきた主題⑯aの冒頭部を拡大したものだ。マーラーは後半の2楽章を新出主題で関連づけるというシューマンの交響曲〈2番〉の方法を既に〈5番〉で試みていたが、〈9番〉でも、それを継承。このターン音型は次のアダージョ楽章では冒頭⑯cを皮切りにあらゆる所で中心主題として使われることになる。

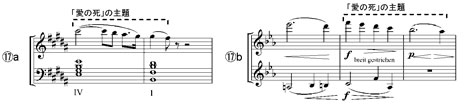

終楽章で重要なのは《愛の死》の頂点を刻印する主題⑰a。和音的に言うと下属和音(・)→主和音(・)という和声進行の上に、移動ド読みで「レドシラ/ラソー」という順次進行の下降音階が乗っている単純なものだが、そのインパクトは大きい。マーラーが、これを究極の愛を表す主題として捉えていたのは明らかで、例えば悲劇的な闘いの描写で埋めつくされた〈6番〉の中で、英雄が一時的に妻子のもとに戻ったかのようなアット・ホームな印象を与えるアンダンテ楽章の104小節~⑰bで、家族愛的な穏やかな表現として引用している。

〈9番〉の終楽章では、後半部の頂点121小節~⑰cで、こうした全ての素材が統合される。先ず、回音が拡大・強奏されて愛の成就を予感させ、金管群が、輝かしいニ長調の和音で、それを支える。旋律線は《愛の死》の主題⑰aを拡大したものだが、これを第1楽章のシンコペーションによる⑬が分断することで、決定的な “死の告知” が示される。シューベルト、ブルックナーを継承し、とどめを刺した形だ。

その音程はド♭=シ(ナチュラル)なので、同時に鳴っているニ長調の和音(ファ♯+ラ+レ)に、ロ短調の和音(レ+ファ♯+シ)の陰りを与えることになり、最終的には、天国の調=ニ長調(第1楽章の主調)より半音低い変ニ長調に引きずり下ろしてしまう。

アダージッシモと書かれた最後の頁では、自作〈亡き子を偲ぶ歌〉の第4曲《子供達は、ちょっと出掛けただけなのだ》⑱aからの引用⑱bが重要。歌詞は以下とおりだ。

「彼等(子供達)は、ひとあし先に出掛けただけだ。そして、もう家に戻ろうとはしないだろう。私達は、太陽の輝く、あの丘の上で彼等に会えるだろう。今日、あの丘の上は素晴らしい天気だ」

幸福の絶頂期にあった1904年にこの第4曲を書いた後、07年にマーラーは長女を病気で失ったため、《子供達は、ちょっと出掛けただけなのだ》は、現実の悲劇となる。更に、心臓病の発覚により、常に死を自覚しなければならなくなっていた。

マーラーはアンダーラインの部分を引用したのだが、両方とも、後半部に《愛の死》の主題⑰aが含まれていることに注意して頂きたい。祈りと諦めが入り混じったこの引用あたりからは、現世の哀しみは抜け落ち、全てを受け入れる心境になった人ならではの、神々しさが漂ってくる。

(2010年7月 30日 金子建志)