『反キリスト者』の冒頭で掲げられた世俗を嫌い山に籠る隠者の姿は、リヒャルト・シュトラウス自身の姿だったかもしれない。リヒャルト・シュトラウスは高山都市のガルミッシュ・パルテンキルヒェンに居を構え、山の中に日常をおいた。世俗とは距離を置く芸術家の理想が実現した姿だったかもしれない。しかし、リヒャルト・シュトラウスは世俗から逃げることが出来なかった。ヒトラーも、山岳地を好み山荘に好んで滞在したからである。アルプスの山頂にも、理想の地は無かった。《アルプス交響曲》において、山頂の雄大な景色とそれを目にした際の感動が音楽で表現されるが、その直後に幻を見る。その幻の中に見えたものは―。そういえば、ドイツの哲学者マルティン・ハイデガーも山荘を好んだ。山に籠った哲学者に、一人の詩人が会いにきた。その詩人の名はパウル・ツェラン。ツェランは山荘に到着した日に山荘の記念長にこう記した。「井戸の星に目をやりながら、心の中にやってくる語への希望をいだきつつ。」家族をナチスの強制収容所で焼かれたルーマニア生まれのユダヤ人の詩人と、ヒトラーに賛美を送りつつも後年は沈黙を通した大哲学者。トートナウベルクの山荘で、ウサギグサにコゴメグサ、ハクサンチドリとハクサンチドリ、ひとつずつ、湿ったもの、たくさん。山荘を去るツェランを眺めながらハイデガーはこう呟いたという。「ツェランは病気だ。もう治る見込みは無い。」この山荘の出会いから3年後、ツェランはセーヌ川に身を投げて命を絶った。ドイツでは、山で色んなことが起きるようである。

かくの如く、山や登山とは、19世紀末から20世紀前半に至るまでのドイツにおいては、単なる自然愛好やスポーツを超えた思想的・社会的な広がりを持つものだった。ニーチェやリヒャルト・シュトラウスもこの波の流れに乗り、そして自らもその流れを作った存在だった。《アルプス交響曲》も、この社会的な流れの中の作品であることは忘れてはならないだろう。リヒャルト・シュトラウスは交響詩を得意とし、この《アルプス交響曲》も、登山と下山、一日の始まりと終わりが場面ごとに標題とともに見事に描かれており、その点では他の交響詩と大きく性格が変わるものではないし、交響詩ではなく交響曲と名付けられているのは単純に規模が大きいから、と考えられるかもしれない。しかし、それは誤解であると筆者は考える。そもそも、リヒャルト・シュトラウスには習作の2曲を除くと、作曲家自身によって「交響曲」と名付けられた作品がもう一曲ある。《家庭交響曲》(1903年)である。しかし、《家庭交響曲》と《アルプス交響曲》ははっきりと性格の異なるもので、両者は分けて考えなくてはならない。なぜか?それは題名にある。《家庭交響曲》の原題はイタリア語である。‘Sinfonia Domestica’これに対し、《アルプス交響曲》の原題はドイツ語である。‘Eine Alpensinfonie’と。この違いは何か。器楽勃興から古典派の時代まで、「シンフォニア」は単なる器楽合奏のジャンルであり、それはハイドンやモーツァルトの時代になって大きく複雑化したものの、基本的にその概念は大きく変わることが無かった。しかし、それを変えたのがベートーヴェンである。ベートーヴェンによって、「シンフォニア」は「シンフォニー」となり、作曲家の理念や理想、音楽技法を詰め込んだ一大ジャンルへと変貌した。ベートーヴェンの後に続く、ブラームスやマーラーが作曲したものは当然「シンフォニー」であった。そこには理念が、世界観の表明があるからである。しかし、《家庭交響曲》にはそんなものは無い。それは自らの家庭をモデルにした単なる音楽絵巻であった(とは言っても恐ろしく手の込んだ高い技法を要求する音楽技法だっだが)。リヒャルト・シュトラウスは、ベートーヴェン的な理念といったものにまるで興味が無かった。リヒャルト・シュトラウスにとって、ベートーヴェンの交響曲でさえいささか抽象的すぎるものだったというのは前述の通り。《家庭交響曲》は、そんな理念を込めた音楽などではない。それを示す為に、ドイツ語を使わずイタリア語を選んだ。ハイドンやモーツァルトの時代、ドイツ人も交響曲のことを「シンフォニー」ではなく「シンフォニア」と名付けていたように。しかし、《アルプス交響曲》は違う。「シンフォニー」、ドイツ語の「交響曲」だった。それは、ベートーヴェン以来の伝統を受け継ぐというリヒャルト・シュトラウスの意思表明であり、リヒャルト・シュトラウスにとっては極めて、本当に極めて珍しいものとなった。しかし、この音楽がヨーロッパの自然観・価値観の変動やニーチェの思想を受け継いでいること、それに当時のドイツの社会運動の動きにも決して無縁ではないことを考えると、この音楽が交響詩ではなく、ベートーヴェン的な意味での「交響曲」であることは、至極当然な、自然なことのように筆者には思えるのだ。

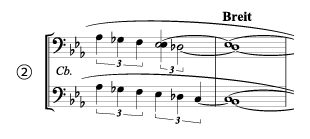

リヒャルト・シュトラウスは《アルプス交響曲》に絶対の自信を持っていた。第二次世界大戦後、リヒャルト・シュトラウスはイギリスに招聘されて自作の指揮をする演奏会が開催された。そこでリヒャルト・シュトラウスが演目として希望したのが、この《アルプス交響曲》だった。これは楽器調達の困難から実現せず、演目は《家庭交響曲》となった。(このときの演奏は録音され、現在、CDでも発売されている。)また、同時代の批判も十分知っていたが、煩わしいとは思いつつも、自らの作品への評価はいささかも揺るがなかったようである。晩年、リヒャルト・シュトラウスは《四つの最後の歌》にこの《アルプス交響曲》の一部分を引用する。その曲は「夕映えの中で」、その部分の歌詞は「夕闇が辺りを覆う」①、《アルプス交響曲》の該当部分は最後の場面「夜」、コントラバスのみが動く箇所である②。しかし、《アルプス交響曲》から《四つの最後の歌》までの間に、リヒャルト・シュトラウスは更なる試練を経なければならないのだった。そしてそれは、人類史上最悪の集団と大芸術家が対峙するという、芸術にとっては最も悲劇的な場面となるのだが、それはまた別の機会に。