ドイツのヴェストファーレン生まれの青年キャンディードと、相思相愛の恋人クネゴンデは、一度は結ばれそうになりながら、戦争や略奪など様々な禍に遭遇。世界中の様々な土地で一癖も二癖もある人物と出合い、その都度、それまでの全てを御破算にするような暗転(殺人、宗教的略奪、性的暴力、詐欺など)に巻き込まれていくという、奇想天外なファンタジー。

ドイツのヴェストファーレン生まれの青年キャンディードと、相思相愛の恋人クネゴンデは、一度は結ばれそうになりながら、戦争や略奪など様々な禍に遭遇。世界中の様々な土地で一癖も二癖もある人物と出合い、その都度、それまでの全てを御破算にするような暗転(殺人、宗教的略奪、性的暴力、詐欺など)に巻き込まれていくという、奇想天外なファンタジー。

曲目解説

演奏会プログラムの曲目解説からの抜粋です。

R.シュトラウス (1864~1949) アルプス交響曲

頂上に立つリヒャルト・シュトラウス

レナード・バーンスタインが慎ましくもささやかな幸せを享受しつつもアメリカ合衆国の最下層に位置する両親の元に生を受けたその頃、リヒャルト・シュトラウスはヨーロッパで名声の頂点にあった。日本の西洋音楽黎明期を締めくくることとなる山田耕筰は、第一次世界大戦が始まる前の時期のドイツに留学し、ベルリンで切り詰めた生活を送っていた。山田は当時、絶頂期にあったリヒャルト・シュトラウスの音楽に強い衝撃を受け、肖像画を部屋に飾るまでとなる。しかし、そのスコアを研究しようにも、スコアを入手することさえ留学先で困窮を極める山田にとっては難しいもので、まさにリヒャルト・シュトラウスは憧れの人、遥か山の上の存在だった。

レナード・バーンスタインが慎ましくもささやかな幸せを享受しつつもアメリカ合衆国の最下層に位置する両親の元に生を受けたその頃、リヒャルト・シュトラウスはヨーロッパで名声の頂点にあった。日本の西洋音楽黎明期を締めくくることとなる山田耕筰は、第一次世界大戦が始まる前の時期のドイツに留学し、ベルリンで切り詰めた生活を送っていた。山田は当時、絶頂期にあったリヒャルト・シュトラウスの音楽に強い衝撃を受け、肖像画を部屋に飾るまでとなる。しかし、そのスコアを研究しようにも、スコアを入手することさえ留学先で困窮を極める山田にとっては難しいもので、まさにリヒャルト・シュトラウスは憧れの人、遥か山の上の存在だった。

マスネ (1842~1912) 組曲第7番 『アルザスの風景』

嵐の中の出発

マスネは自伝において1848年2月20日のことを「運命的な日」として「忘れることが出来ない」と記している。ジュール・マスネは1842年5月12日にフランス南東部のロワール県の中心都市サン・テティエンヌで生まれた。母親がピアノ教師をしており、その母親の手引きで初めてマスネがピアノをさわったのが、冒頭の日のこと。ヨーロッパではナポレオンの没落後に確立されたウィーン体制がちょうど終わりを告げようとしていた頃で、フランスでは2月24日に国王ルイ・フィリップが退位し七月王政が終焉することとなる。そんな嵐の中、少年マスネは初めてピアノに触れたのだった。程なくマスネは抜群の音楽的才能を示すようになり、11歳でパリ音楽院に入学する。オペラで成功していたアンブロワーズ・トマに作曲を師事、21歳でフランス作曲界の登竜門となるローマ賞を受賞。審査員の一人だったベルリオーズが特に熱心にマスネを推したという。同じくローマ賞の審査に加わっていたフランソワ・オーベールはベルリオーズに次のように語ったらしい。「この小僧は、経験を積みすぎないように気をつければ、かなりのところまでゆくだろう」と。オペラの第一作目も好評だった。オーベールの予言はともかく、音楽家として順風満帆な出発であった。

マスネは自伝において1848年2月20日のことを「運命的な日」として「忘れることが出来ない」と記している。ジュール・マスネは1842年5月12日にフランス南東部のロワール県の中心都市サン・テティエンヌで生まれた。母親がピアノ教師をしており、その母親の手引きで初めてマスネがピアノをさわったのが、冒頭の日のこと。ヨーロッパではナポレオンの没落後に確立されたウィーン体制がちょうど終わりを告げようとしていた頃で、フランスでは2月24日に国王ルイ・フィリップが退位し七月王政が終焉することとなる。そんな嵐の中、少年マスネは初めてピアノに触れたのだった。程なくマスネは抜群の音楽的才能を示すようになり、11歳でパリ音楽院に入学する。オペラで成功していたアンブロワーズ・トマに作曲を師事、21歳でフランス作曲界の登竜門となるローマ賞を受賞。審査員の一人だったベルリオーズが特に熱心にマスネを推したという。同じくローマ賞の審査に加わっていたフランソワ・オーベールはベルリオーズに次のように語ったらしい。「この小僧は、経験を積みすぎないように気をつければ、かなりのところまでゆくだろう」と。オペラの第一作目も好評だった。オーベールの予言はともかく、音楽家として順風満帆な出発であった。

バーンスタイン (1918~1990) 〈キャンディード〉序曲

1959年8月、モスクワ

バーンスタインはモスクワにいた。当時、常任指揮者を務めていたニューヨーク・フィルハーモニー管弦楽団の世界ツアーでソビエト連邦を訪れた為である。この時のニューヨーク・フィルのソ連滞在は3週間、全18回にもおよび演奏会が企画されていた。当時、アメリカ合衆国とソビエト連邦はまさに冷戦の真っただ中にあり、芸術と言えども、当然、そういった政治の動向と無縁ではいられなかった。このニューヨーク・フィルのツアーも平和友好をうたった文化使節だったにも関わらず、両国の国威発揚の場として使われていた。

バーンスタインはモスクワにいた。当時、常任指揮者を務めていたニューヨーク・フィルハーモニー管弦楽団の世界ツアーでソビエト連邦を訪れた為である。この時のニューヨーク・フィルのソ連滞在は3週間、全18回にもおよび演奏会が企画されていた。当時、アメリカ合衆国とソビエト連邦はまさに冷戦の真っただ中にあり、芸術と言えども、当然、そういった政治の動向と無縁ではいられなかった。このニューヨーク・フィルのツアーも平和友好をうたった文化使節だったにも関わらず、両国の国威発揚の場として使われていた。

ブラームス 交響曲第4番の楽曲解説

Ⅰ楽章─ホ短調 2/2 ソナタ形式

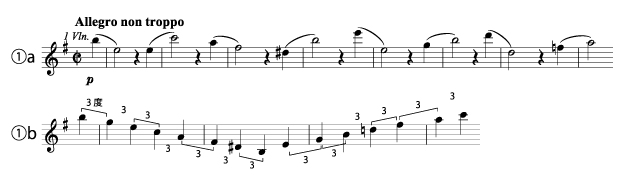

流れるように滑らかな第1主題 ①a が、3度音程の音列 ①b をオクターヴ上下させることで作られているのは良く知られており、ブラームスが理論派の大家だったことの象徴とされる。

ラフマニノフ 交響曲第1番の楽曲解説

この交響曲の辿ることになった不幸な運命については、どんな伝記にも必ず書かれている。完成2年後の1897年(24歳)にペテルブルグで行なわれた初演は、重鎮グラズノフの指揮で行なわれたのにも関わらず大失敗。酷評の嵐は若きラフマニノフを作曲不能のノイローゼに陥らせ、精神科医の治療を受けて回復。ピアノ協奏曲の第2番の作曲で立ち直ったというのだ。

この交響曲の辿ることになった不幸な運命については、どんな伝記にも必ず書かれている。完成2年後の1897年(24歳)にペテルブルグで行なわれた初演は、重鎮グラズノフの指揮で行なわれたのにも関わらず大失敗。酷評の嵐は若きラフマニノフを作曲不能のノイローゼに陥らせ、精神科医の治療を受けて回復。ピアノ協奏曲の第2番の作曲で立ち直ったというのだ。