交響曲第6番と7番の中間にあたる1883年(43歳)に作曲。同年5月16日、アドルフ・チェフの指揮によりプラハで初演された。既に交響曲的な構成と、民族音楽的な素材の融合を自家薬籠中の物としていた時期の作品だけに、チェコ的な素材が充実した交響詩のように散りばめられている。スケルツォもカプリチオーソも、自在な遊びの意味を含んだ言葉だが、そのタイトルどおりの小品と言えよう。

交響曲第6番と7番の中間にあたる1883年(43歳)に作曲。同年5月16日、アドルフ・チェフの指揮によりプラハで初演された。既に交響曲的な構成と、民族音楽的な素材の融合を自家薬籠中の物としていた時期の作品だけに、チェコ的な素材が充実した交響詩のように散りばめられている。スケルツォもカプリチオーソも、自在な遊びの意味を含んだ言葉だが、そのタイトルどおりの小品と言えよう。

曲目解説

演奏会プログラムの曲目解説からの抜粋です。

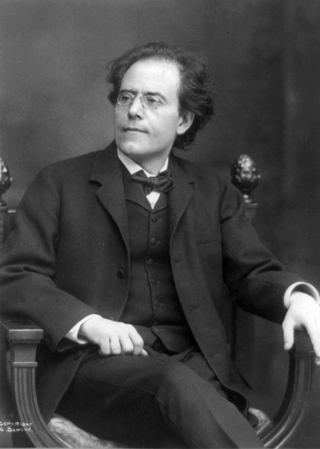

マーラー 交響曲第7番 ホ短調 《夜の歌》

〈6番〉の翌年1905年、45歳の時に完成。〈大地の歌〉を完成した08年(48歳)、プラハでマーラー自身の指揮により初演された。

〈6番〉の翌年1905年、45歳の時に完成。〈大地の歌〉を完成した08年(48歳)、プラハでマーラー自身の指揮により初演された。

〈6番〉で古典的な4楽章形式に挑戦したマーラーは、最も得意とする5楽章形式に戻している。調性的には第1楽章から第4楽章までが短調、第5楽章で長調に陽転するという“暗→明”の図式が特徴だが、第2・第4楽章に「ナハトムジーク・夜の歌」と題した楽章を置いたのが新機軸で、それを印象づけるべく第4楽章にはマンドリンとギターを使用。オーケストレーションは更に色彩的になり、第1楽章では新たな楽器、テナー・ホルンをソロ楽器として用いている。

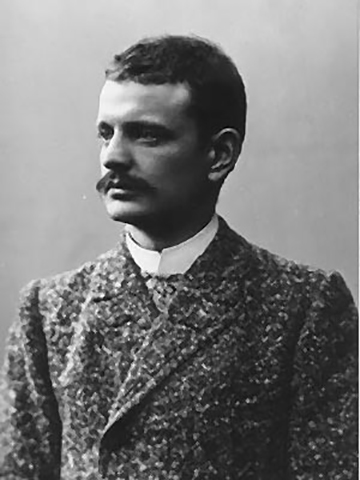

シベリウス 交響詩〈春の歌〉

作曲されたのは、38歳の1894年だから、初期の大作〈クレルヴォ交響曲〉より3年後、〈カレリア〉組曲の翌年、99年に書かれた交響詩〈フィンランディア〉よりは5年前にあたる。但し〈フィンランディア〉のような愛国的な色合いはなく母国の大自然をおおらかに讃えた賛歌になっている。

作曲されたのは、38歳の1894年だから、初期の大作〈クレルヴォ交響曲〉より3年後、〈カレリア〉組曲の翌年、99年に書かれた交響詩〈フィンランディア〉よりは5年前にあたる。但し〈フィンランディア〉のような愛国的な色合いはなく母国の大自然をおおらかに讃えた賛歌になっている。

曲を特徴づけているのは、主題の“息の長さ”。第1主題は ①a + ①b のように長大で、歌曲や賛美歌として発想した楽想を転用したようにも思える。チェロ+ヴィオラとクラリネットに始まる ①aと、木管をクラからオーボエに替えた ①b から成るが、①b の後半にヴィオラのソロを加えているのが効果的だ。

ショスタコーヴィチ 交響曲第12番 ニ短調 作品112

大戦後の1960~61年に作曲、61年にムラヴィンスキー指揮のレニングラード・フィルによって初演。レーニンに捧げる曲として作曲されたため、革命の年〈1917年〉という標題が冠され、各楽章に具体的な標題が付けられている。ショスタコーヴィチの交響曲の中でも、革命を歴史的な史実として描いた点は重要なポイントだ。

大戦後の1960~61年に作曲、61年にムラヴィンスキー指揮のレニングラード・フィルによって初演。レーニンに捧げる曲として作曲されたため、革命の年〈1917年〉という標題が冠され、各楽章に具体的な標題が付けられている。ショスタコーヴィチの交響曲の中でも、革命を歴史的な史実として描いた点は重要なポイントだ。

プロコフィエフ 交響曲第7番 嬰ハ短調 作品131

20世紀の作曲家は、当然のように新しい技法を開拓しようと競い合っていたが、ソヴィエト国内に留まった作曲家達は、党が「社会主義リアリズム」を掲げて、前衛的な傾向を批判したため、平易で親しみ易い作風に転じざるを得なくなる。

20世紀の作曲家は、当然のように新しい技法を開拓しようと競い合っていたが、ソヴィエト国内に留まった作曲家達は、党が「社会主義リアリズム」を掲げて、前衛的な傾向を批判したため、平易で親しみ易い作風に転じざるを得なくなる。

プロコフィエフは1918年(27歳)に交響曲〈1番・古典〉を初演した後、革命を逃れて日本経由でアメリカに渡ったものの、鬼才として畏れられたデビュー時の牙は次第に円くなり、1934年(43歳)にはソ連に帰国。その後に作曲されたバレエ〈ロミオとジュリエット〉〈シンデレラ〉、歌劇〈戦争と平和〉等は、意図的にロマンティックな解り易い語法に転じたせいもあって、国内外で評価を高めることになった。

R.シュトラウス バレエ〈泡立ちクリーム〉 作品70(台本:R.シュトラウス)

1922年(58歳)この作品を作曲した当時のR.シュトラウスは、交響詩や楽劇の主要作品で成功をおさめ、ドイツ・オーストリア系作曲界の頂点に立っていたが、当時のヨーロッパは1918年11月に終戦した第1次大戦の荒廃の直後。舞台作品も贖罪など真摯なテーマが求められていたのだがシュトラウスはそれに反発。「時代の悲劇にばかり拘るこうした風潮には我慢ならん。私は人々を喜ばせたいのだ」と言って、お菓子など全く見当たらない時代だったにもかかわらず、人々が以前と変わらない日常生活を送っているかのように、この作品を書き上げたのだった。